J'allais avoir 18 ans au mois d'août. Comme beaucoup d'enfants d'ouvriers, on m'avait envoyée à l'usine (à confection) pour ramener une seconde paye, bienvenue dans une famille sans père.

Je me levais à 6h30 le matin pour aller à l'usine située à plus de 3 km; il a fallu que j'attende d'avoir 16 ans pour avoir une mobylette; sinon, je partais à vélo. Qu'il vente, grêle ou gèle, fallait aller à la pointeuse.

A 14 ans, toujours à l'usine et payée à l'heure, je devais travailler 44 heures par semaine, donc le samedi matin. Nous, les mineurs, ont était payés des clopinettes, 0,54 centimes de francs de l'heure. C'était normal de sous-payer les gosses. On devait attendre d'avoir 21 ans pour toucher un salaire entier. Moyennant quoi, au moment de la retraite, si tu n'as pas un contrat d'apprenti à monter à ces ponctionnaires de la nation, ta retraite, de l4 ans 18 ans, elle ne vaut pas un clou. Ce n'est qu'avec les accords de Grenelle qu'on a cessé de nous sous payer. J'ai commencé à toucher le smig (non pas le smic) entier après 68.

Un quart d'heure de retard et c'était une demi-heure impayée. Plus d'un quart d'heure, on retirait une heure sur la paye, qui était hebdomadaire, en espèces, dans une enveloppe. En ce temps là, les femmes ne pouvait pas ouvrir un compte-bancaire: il fallait l'autorisation du mari. Pour ma mère qui était veuve, ce fut difficile de l'ouvrir. Après, elle faisait trop de chèques, dépassait son écot et bien sûr, elle a eu des problèmes… On pouvait rien lui expliquer… elle était un peu “juste“.

Moi-même, à vingt ans, maman-célibataire, j'ai eût, heureusement la chance que mon patron d'imprimerie venait d'entrer dans la banque et, quand il a constaté que le guichetier refusait absolument de m'ouvrir un compte, il est intervenu. Ouf! c'était la banque de son entreprise. Mais, les filles, on a été surveillée comme le lait sur le feu.

Découvert bancaire, tu rêve! les découverts en ce temps-là, c'était cher, plus que très cher!!! Pourtant, depuis peu, 1966 je crois, nous les femmes, pouvions ouvrir un compte bancaire seule, sans l'autorisation du mari, incroyable par vrai? c'est pourtant pas si vieux… quelques crétins derrière leur guichet refusèrent longtemps.

A la télévision, une seule chaîne, en noir et blanc, on a vu des trucs pas croyables: des jeunes qui tapaient à coups de bâtons et de pavés les policiers! Ils essayèrent d'entraîner les jeunes ouvriers avec eux… d'un côté, les étudiants barbus, chevelus et fumant la marie-jeanne en veux-en voilà, et les ouvriers qui disaient: “on ne comprend pas ce que vous voulez“… eux, ils étaient à l'usine et content d'avoir un travail et de faire quelque chose de leur dix doigts et cette impression de faire avancer la France…. Un boulot, un appart' et le ou la fiancée, c'était ce qu'on voulait. Moi non plus, je ne comprenais pas ce qu'ils voulaient ces chicos.

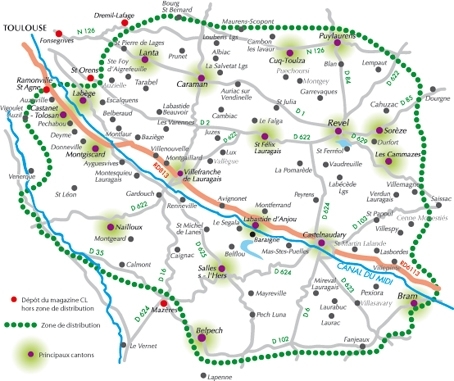

Sous les pavés la plage? Ah? Ben à Toulouse, il y avait énormément de rue entièrement pavées comme du temps des Romains. Moi, quand j'y passais dessus en vélo, je n'ai jamais vu la plage… que des emmerdements de chaînes qui déraillent, de pneus qui crèvent et surtout, mal au fesses à force de sauter sur la selle. Bon, vous avez compris, la vie des ouvriers et des étudiants, ça pouvait pas être même combat; on ne perdait pas notre temps à user nos jeans sur les bancs des facs en voulant refaire le monde. Le monde, c'est du sang, de la sueur et des larmes. Une fois que tu as compris cela, t'est le Roi du monde.

Tu le prends comme tu veux, mais, t'est rentier aujourd'hui? tu voyage sans fin en te demandant seulement s'il va faire beau? tu as la santé éternelle? Ben si t'est pas descendant des princes du pétrole, mon pauvre, vaux mieux te lever pour ramener ta paye… et puis, si tu réfléchi, jeans ou costume trois pièces: même combat. C'est la naissance, le mariage, les enfants, la vieillesse et la mort. Tu le tourne comme tu veux, c'est la vie! J'avais envie de leur dire ça… mais, ils étaient trop sûr d'eux pour m'écouter une seconde. Trop sûrs que le monde leur appartenait et qu'ils allaient le changer de force. Ceux, qui ont mon âge aujourd'hui et qui lançaient des pavés, ont-ils obtenu la vie éternelle? et leur pognon -qu'ils ont plus que moi parce qu'ils ont fait des études- ils feront comme les autres, ils ne l'emporteront pas dans l'autre monde. Alors?

Dans les voitures, plus d'essence. Nous, on était en mobylette: obligées de pédaler durant toute la longueur! Puis, petit à petit, pas de courrier, pas d'électricité, pas de bus, rien dans les épiceries: pas de légumes, pas de lait, pas de farine ni de sucre, RIEN. Tout était fermé. Fallait marcher loin pour trouver un peu de victuailles.

Mon frère, de 11 mois plus vieux, était lycéen dans un lycée à Saint-Hilaire du Harcourt (la Manche) pour des études spéciales; un seul lycée de ce type en France. Comme tout le monde était en grève et qu'ils n'avaient plus les moyens d'assurer des repas, la direction leur a dit: rentrez chez vous!

Heu… oui. Comment? pas de bus, pas de train!!! Mon frère est parti en stop… il n'avait pas trop les cheveux longs et était propre sur lui mais, bon en ce temps-là, les gens se méfièrent des auto-stoppeurs à la nuque longue. Alors, il lui a fallu presque trois jours pour revenir à Toulouse (nous habition Rue de la Pépinière, début quartier de la Roseraie). Ma mère s'inquiétait car elle avait essayé de téléphoner au lycée, mais, rien à faire, pas de téléphone.

Elle courait partout pour demander aux voisins comment faire. Quelqu'un lui a dit: allez à la gendarmerie, eux, vont vous renseigner… Elle a du supplier et pleurer devant un voisin (à qui il restait quelques gouttes d'essence dans la voiture) pour qu'il amène à la gendarmerie; il fallait aller à l'époque à Saint Jean de L'Union (depuis ces deux villages se sont séparés. Il y a Saint Jean et L'Union). Les gendarmes, comme d'habitude, on été serviables: ils sont au service du public. Malgré tout, ma mère et moi avons attendu plus de trois heures trente que la demande parte en Normande et revienne. C'est comme cela que nous avons su pour le frère aîné. Restait plus qu'à attendre qu'il revienne; on le guettait tous les jours. C'était durant la période du blocage de l'usine où on bossait, ma mère et moi.

A l'usine, donc, 110 filles, communistes voulaient nous empêcher de bosser. Ma mère, au nom de son père, cheminot et cégétiste voulait les suivre. Je lui ai dit qu'on ne s'en sortait pas à deux payes (minables) et que comme on était payées à l'heure, on allait avoir des dettes et de graves problèmes avec les huissiers, la police, etc… On venait de quitter une cité HLM très dangereuse et on habitait un appartement dans une villa: le loyer avait quintuplé!

Il me fallait “en rajouter“ pour la faire changer d'avis, je pense y être parvenue… le portemonnaie c'est sacré! On forçait un peu pour entrer dans l'usine mais, l'avant-dernière semaine de mai, les 110 fadasses voulaient qu'on soit toutes en grève. Une fille a dit: “faut voter!". Moi, je n'avais pas l'âge... Alors, les grévistes ont été obligées de nous laisser voter. Comme l'usine comptait 450 ouvrières, il y avait tout le matériel qui permettait de voter pour les délégués syndicaux. Alors, on a voté, à bulletin secret: moi, je dis que le vote à bulletin secret devrait être obligatoire dans chaque décision et pas cette guignolerie qu'on voit partout de votes à main levée. Ceux qui ne veulent pas se soumettre aux saints diktats, sont obligés de suivre les autres pour ne pas se faire massacrer ou crever les pneus ou rayer la voiture. Honte aux cons!

Donc, suite à ce vote, on a su qu'il y avait 110 fadasses pour la grève… pas beaucoup sur les plus de 450, vous le concèderez sans peine. Ouf, on allait reprendre le travail et ne pas perdre des heures sur la paye; on se regardait entre-nous, les “bonnes travailleuses“, on était rassurées. On est parties tranquilles car, tout cela avait durée une journée entière on avait tout de même perdu une journée de paye, chacune; ma mère m'a juré qu'elle avait voté pour le travail. Je n'en suis pas très sûre.

Les 110 abruties ne l'entendirent pas de cette oreille: elles se sont mises en groupe compact, en travers le portail et l'on bloqué. On n'a pas pu pénétrer dans l'usine. Elles ont bloqué la journée entière, en vociférant contre le monde entier; cela faisait peine à voir ces visages tordues de colère et éructant n'importe quoi! Comme font tous les cocos et autres anarchistes; plus la foule hurle, plus elle veut hurler encore et toujours plus fort.

Le lendemain matin, à 8 heures, elles étaient là. Je ne sais pas à quelle heure elles arrivaient pour nous bloquer le passage, vers les 6 heures sans doute. On est courageux quand on fout la merde… faut ce qu'il faut! Toujours est-il qu'en voyant cela, on devait rentrer en pédalant à vide, en quelque sorte puisqu'on n'avait plus de quoi “nourrir“ d'essence les mobylettes. Au mois de mai, il fait très chaud à Toulouse, croyez-moi. On n'était plus en bonnet et manteaux mais, qu'est-ce qu'on avait l'air cloche à pédaler sur des vélomoteurs (que je pensais, mais bon, imaginez la scène!). Au bout de plus de dix jours, les crétines consanguines ont fini par laisser le passage libre et on a fini par revenir travailler. Mai 68, terminé la chienlit!

Alors, cela a changé quoi, mai 68 pour moi? J'ai continué à bosser et à me lever de bonne heure pour ce faire; ma mère a continué à me piquer ma paye. J'ai remarqué qu'on pouvait, petit à petit, s'habiller en pantalon, entrer dans un café seule…. Il en fallu du temps pour que les mœurs se libèrent chez les gens d'en-bas, croyez-moi.

Le simg est devenu smic et à bien augmenté. Puis, petit à petit, on a eu plus de congés. Et une caisse de retraite complémentaire. Plus de 38 millions d'ouvriers à engraisser les p(f)onctionnaires, cela n'a pas changé. Té, regarde-les, encore en grève, les égoïstes!

Et puis quoi encore? rien de mieux. Ya que les bourges qui se sont remplis -mieux- la panse en trouvant des boulots de p(f)onctionnaires; ils ont pu baiser et se droguer comme ils voulaient, ils appelèrent cela: la mode hippie. Ha au fait, Cohn-Bendit a écrit trois ou quatre ans après que les petits garçons aimaient qu'on leur chatouille la quêquête. Oui, je ne mens pas! voilà d'où vient Mai 68 en France. (cela “pétait“ un peu partout dans le monde). Mais chez nous, surtout des bourges et des dépravés. Il y en a encore qui traînent dans les merdias… pardon, les médias.