Boîtes de conserve: des risques invisibles pour la santé?

Les boîtes de conserve métalliques qui contiennent des aliments ou des boissons sont des emballages sûrs pour la santé. Cependant, il est nécessaire d’approfondir les interactions possibles entre l’emballage et les aliments. C’est ce qui ressort d’analyses faites sur du thon et des boissons en conserves par des chercheurs de l’Université de Santiago de Compostela, en Espagne, en collaboration avec l’Agence nationale de sécurité alimentaire et nutrition (AESAN).

Elles font partie de tout kit de survie et beaucoup d’entre elles sont indispensables à la vie universitaire des étudiants. Si nous n’avons pas envie de cuisiner ou quand nous manquons de temps, elles sont la meilleure option, et elles sont indispensables si nous partons camper. Nous parlons bien sûr des conserves qui permettent de garder différents types d’aliments et de boissons dans des conditions nutritionnelles et organoleptiques parfaites.

Ce mode de conservation est utilisé depuis des décennies dans notre système alimentaire. Parmi ses nombreux avantages, il permet notamment de garder les aliments dans nos placards pendant des années grâce à leur date limite de consommation très longue.

De ce fait, traditionnellement, dans la société, les boîtes de conserve sont associées à un moyen sûr de conserver les aliments. Cependant, d’un point de vue chimique, il est nécessaire d’étudier plus en profondeur les interactions possibles entre l’emballage et les aliments qu’il contient afin de garantir leur innocuité.

En général, sauf si nous constations des bosses ou des traces de rouille sur les conserves, nous considérions que nous pouvions être tranquilles. Un choc nous mettait en alerte et ce, à juste titre, car cela peut endommager l’intégrité de la boîte au point de provoquer de petites perforations qui ne sont pas toujours visibles, ce qui facilite l’entrée de bactéries et, par conséquent, la contamination des aliments à l’intérieur de la conserve.

Ce qui a généralement été ignoré ou, a minima, insuffisamment abordé, ce sont les questions de sécurité alimentaire liées aux composants de la boîte de conserve, par exemple l’augmentation potentielle de l’exposition à des substances dangereuses que représenterait l’assaisonnement d’une salade avec l’huile qui accompagne le thon en conserve.

LES RISQUES LIES AUX COMPOSANTS DES BOITES DE CONSERVE

De quelles substances parlons-nous? Et surtout, à quels risques sommes-nous exposés? Les emballages métalliques contiennent généralement des revêtements polymères qui agissent comme une barrière entre les aliments et le métal. Ce revêtement empêche la corrosion de la boîte et préserve les propriétés organoleptiques et la qualité des aliments.

Cependant, certains de ses composants peuvent se retrouver dans les aliments par un processus appelé migration. Cela peut affecter la qualité du produit et, dans certains cas, représenter un risque potentiel pour la santé du consommateur, soit en raison de son ingestion en quantités importantes, soit en raison d’une exposition cumulée tout au long de la vie via l’alimentation.

DES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS DANS LES BOITES DE CONSERVE

Le groupe FoodChemPack (Recherche, développement et évaluation de la sécurité chimique des aliments et des matériaux en contact avec les aliments) de la faculté de pharmacie de l’université de Santiago de Compostela (USC), en Espagne, étudie les revêtements des boîtes métalliques, pour les boissons comme pour les conserves alimentaires, dans le cadre de plusieurs projets (MIGRAEXPO, MIGRACOATING, BACFood4Expo et ACHED), en collaboration avec l’Agence espagnole dédiée à la sécurité alimentaire et à la nutrition (AESAN).

Au cours de ces dernières années, nous avons constaté que de nombreux revêtements contenaient des résines époxy à base de bisphénol A diglycidyl éther (BADGE), synthétisé à partir d’épichlorhydrine et de bisphénol A (BPA), un perturbateur endocrinien qui interfère avec le système hormonal. Il contribue ainsi au développement de maladies métaboliques, telles que le diabète ou l’obésité, et peut affecter le système reproducteur, entre autres effets néfastes. En 2011, la dangerosité de ce composé a ainsi conduit à son interdiction dans les biberons pour bébé.

Les autorités européennes réduisent de plus en plus la quantité maximale de bisphénol à laquelle la population générale devrait être exposée. À tel point que la Commission européenne a récemment interdit l’utilisation du BPA et de ses dérivés dans les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

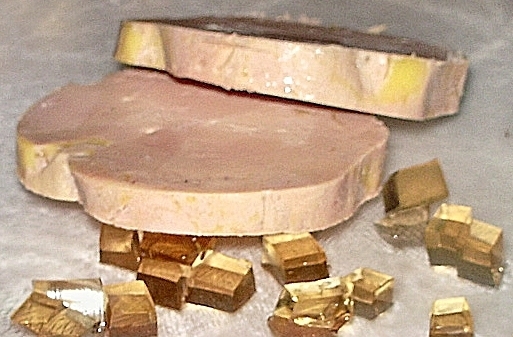

LE THON, PLUTÔT AU NATUREL QUE DANS L’HUILE OU A L’ESCABÈCHE

Dans les boissons que nous avons étudiées (boissons alcoolisées, énergisantes, rafraîchissantes ou eau minérale), la migration de ces composés dérivés du bisphénol A s’est avérée faible. En revanche, dans les aliments en conserve, en particulier dans ceux à forte teneur en matières grasses, des niveaux de migration plus élevés ont été mesurés.

Par exemple, dans les conserves, comme le thon à la tomate, à l’escabèche ou à l’huile, des concentrations plus élevées que dans le thon au naturel ont été relevées pour un autre composé appelé cyclo-di-BADGE. Contrairement au BPA, ce composé n’est pas encore réglementé en raison du manque d’informations toxicologiques.

Pour toutes ces raisons, nous considérons que ce n’est pas une bonne habitude d’assaisonner des pâtes ou des salades avec le liquide contenu dans les boîtes de conserve, car cela pourrait augmenter notre exposition à ces substances.

De plus, il a été observé que le fait de réchauffer les aliments directement dans la boîte de conserve, une pratique associée à des contextes spécifiques, tels que le camping, peut augmenter la migration de ces composés. En effet, la chaleur accélère les processus de transfert des substances depuis la couche interne de l’emballage vers les aliments, ce qui pourrait augmenter les risques pour la santé.

QU’ABSORBONS-NOUS, COMMENT ET EN QUELLE QUANTITÉ?

Dans des études récentes, nous avons constaté que la bio-accessibilité de ces substances, c’est-à-dire la quantité qui pourrait être absorbée par l’organisme, augmente considérablement lorsqu’elles sont ingérées avec des aliments gras.

Pour parvenir à cette conclusion, nous avons tenté de simuler la manière dont notre système digestif traite ces composés. Pour ce faire, nous avons utilisé le protocole de digestion gastro-intestinale in vitro INFOGEST qui, entre autres, simule la composition de la salive et des fluides gastro-intestinaux, la durée de chaque phase, la température ou les valeurs de pH corporelles. Nous avons ainsi pu observer comment différents groupes de populations sont exposés de manière différente à ces substances, principalement en fonction du pH basal de l’estomac, qui est de 1,5 chez les adultes, tandis que les enfants et les personnes âgées ont un pH gastrique moins acide.

Dans la majorité des cas, les quantités détectées étaient inférieures aux limites fixées par la Commission européenne. Il est toutefois important de tenir compte de l’exposition potentielle par différentes voies et de l’exposition cumulative tout au long de la vie. En effet, une personne peut être en contact avec la même substance de différentes manières, non seulement par voie orale, par l’eau ou les aliments, mais aussi par d’autres voies, telles que les voies respiratoires ou cutanées. Cela peut augmenter l’exposition totale de l’organisme à cette substance.

Même à de faibles niveaux, une exposition prolongée peut avoir des effets négatifs sur la santé, en particulier chez les groupes de populations les plus vulnérables.

UNE SOCIÉTÉ INFORMÉE, UNE ALIMENTATION PLUS SURE

La connaissance de ces résultats, et de ceux à venir, permettra aux consommateurs de prendre des décisions éclairées concernant l’utilisation de ce type d’emballages (par exemple, ne pas chauffer directement les boîtes de conserve sur le feu lorsque l’on fait du camping) et la consommation des aliments (par exemple, éviter de réutiliser les liquides de couverture pour assaisonner les salades), ce qui contribuera ainsi à une alimentation plus sûre.

Auteurs: Antía Lestido Cardama - Doctora en el área de Innovación en Seguridad y Tecnologías Alimentarias, Universidade de Santiago de Compostela

Lara Pazos Soto - Estudiante de Doctorado en el programa de Innovación en Seguridad y Tecnologías Alimentarias, Universidade de Santiago de Compostela

The Conversation - CC BY ND