Une amie médecin m'a envoyé ces deux vidéos... mais, quelle horreur!

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Une amie médecin m'a envoyé ces deux vidéos... mais, quelle horreur!

Photo: fèves sèches

Je vous rappelle que le terme “chichoulet“, c'est moi qui l'ai inventé! because, contrairement aux toqués de la toque française, je ne veux pas jurer que le cassoulet était fait avec des fèves sèches avant que le haricot ne vienne ici (vers 1650); et pourquoi, on ne le faisait pas avec des pois chiches, hein?

Faut qu'ils soient bien orgueilleux les chefs français pour avancer qu'avant le haricot, le cassoulet était fait avec des fèves (et fraîches encore, berkkk, il était vert? mais non, coco, on peut le faire avec des fèves sèches qui deviennent brun foncé en séchant!);

Donc, n'allez jamais manger un cassoulet fait par un chef -qui se la joue- en vous le cuisant avec des fèves fraîches: risible! Boycottez l'abruti!

Heu… c'est encore tôt pour la saison mais c'est pour les grands apétits. D'ailleurs, vous pouvez le consommer un peu tiède (pas trop, sinon la graisse fige).

Pour les quantités des poids chiches, aucune importance car il y a plus de viande que de chichoulet…. mais, bon, suivez les quantités mises sur le parquet.

Faites tremper les pois chiches toute la nuit, DANS DE L'EAU EN BOUTEILLE, si vous voulez éviter les molécules pharmaceutiques de l'eau du robinet et autres chimiques, quoi qu'ils en disent.

Par personne: 1 cuisse de canard confite (de préférence, pas en boîte), 80g de saucisse de Toulouse, 50g de chorizo piquant ou non, 1 carotte, 1 grosse tomate bien mûre, 20 g de couenne, 1 tranche de cansalade plate

Pour l'ensemble du plat

1,5 l de bouillon maison, ½ poivron rouge ou vert par personne, 2 ou 3 morceaux de sucre

1 ou 2 oignons jaune, 1 petite boîte de concentré de tomate, ½ à plus cuillère à café de piment d'Espelette en poudre ou en larmes sèches

2 brindilles de thym sec, une branchette de romarin sec, 1 feuille de laurier sec que vous trouvez ici:

ce sont des plantes bio, sans irradiation (donc, il faut surveiller que des petites bêtes ne rentrent pas dans le sac au bout de quelques semaines, genre mites alimentaires.

Les aromates, en général sont irradiées, justement pour tuer les petits bestiaux… (c'est la loi française qui l'oblige, au même titre que les crevettes qui, dès qu'on les sort de la mer, sont en voie de pourrissement rapide). En dehors de ceci, vérifiez que vos aliments ne soient pas irradiés… pour la santé parfaite de votre corps! (hein? vous ne le saviez-pas?)

Si je vous dis de prendre des aromates secs, c'est que ces plantes sont plus aromatiques une fois séchées. Si vous avez du frais, mettez le double de plantes:

Dans un sautoir (sauteuse à fond plat), dégraissez le confit dans le sautoir très chaud, à feu vif et faites-le rissoler dix mn en le tournant et retournant bien (mais oui, vous pouvez utiliser une fourchette à barbecue, pas de problème si en le piquant, vous faites sortir de la graisse, c'est même mieux).

Dans le gras, sur feu vif aussi, faites revenir les tranches de cansalade et le chorizo coupé en rondelles, ajoutez la saucisse de Toulouse coupée en petits bouts, rajoutez les oignons coupés en petits cubes et les poivrons coupés en gros dés. Retirez le maximum de gras en penchant le sautoir, avec une cuillère inox.

Une fois assez dégraissé, rajoutez les tomates coupées en gros cubes, les morceaux de sucre, les aromates et laissez cuire encore 10 mn; conservez à part.

Dans la cocotte minute, faites d'abord blanchir les couennes, coupées en morceaux dix minutes dans de l'eau du robinet. Jetez l'eau pharmaceutique et faites cuire 1 h vos pois chiches dans du bouillon maison. (voir en fin de recette).

Mélangez avant de fermer la soupape, la boîte de concentré de tomate dans le bouillon. (Comment faire, facile: ouvrir la boîte ronde, versez-là dans un bol avec une louche du bouillon et remuez le tout avant de verser dans la cocotte minute). Rajoutez le piment d'Espelette.

Au bout de ce laps de temps de cuisson, rajoutez tous les autres ingrédients, sans retirer les aromates, mélangez bien et posez votre confit sur le dessus; refermez la cocotte et remontez en vapeur; dès que la soupape tourne, éteignez le feu; laissez la soupape cela permet au contenu de cuire encore un peu (genre marmite norvégienne): plus c'est cuit, meilleur c'est. Et puis, tout reste au chaud jusqu'au moment du repas (retirez les aromates avant de servir, bien sûr!).

En été, vous pouvez préparer et éteindre le feu sous le chichoulet une bonne heure à l'avance pour qu'il ne soit pas trop chaud.

C'est meilleur le lendemain, donc, ceux et celles qui travaillent doivent le préparer la veille et le réchauffer le lendemain. Pour réchauffer, vous pouvez récupérer -pour la jeter- la graisse figée qui s'est formée sur le dessus du plat; il sera moins gras.

Je vous conseille de mettre beaucoup de bouillon; sinon, faites cuire les pois chiches dans beaucoup d'eau en bouteille: vous pourrez conserver du bouillon dans un pot en verre à visser et le congeler pour une autre utilisation.

Si vous êtes trop pressé-e, utilisez des pois chiches en verrine de verre. Vous démarrerez la recette plus vite, sans avoir à faire tremper les pois chiches. Pour avoir un bon bouillon, prévoir de cuire l'ensemble au moins 20 mn en cocotte mais, NE RAJOUTEZ LE CONFIT QUE 10 MN AVANT LA FIN (sinon, bouillie de viande). Pour du confit en boîte, attention, il est archi cuit, donc, ne le laissez pas longtemps dans le bouillon.

Date limite de consommation: avant les autres!

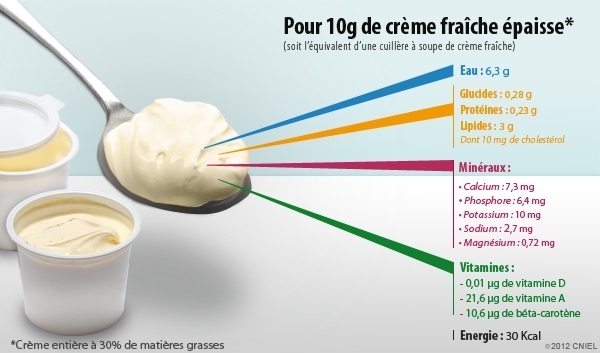

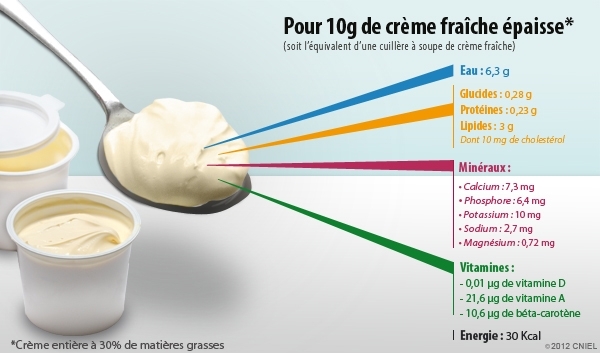

Un produit qu’il ne faut jamais acheter tout prêt.

A ne jamais acheter au supermarché car trop souvent source d'épaississants, d'émulsifiants, d'arômes, et autres agents cosmétiques et économiques (ACE).

Les crèmes allégées

On pourrait penser que la crème fraîche est un produit simple, que l'on peut acheter les yeux fermés. Erreur! Même dans la crème, on trouve des additifs.

La seule crème fraîche que l'on peut acheter sans se poser de questions est la crème entière épaisse. En revanche, c'est du côté des crèmes allégées (ou légères) que l'on retrouve le plus d'ACE, destinés à stabiliser, homogénéiser et donner de la texture.

Pour les crèmes liquides ouvrez l'œil et lisez les étiquettes. il y a très peu de crèmes fraîches liquides qui contiennent des additifs.

D'ailleurs, vous verrez qu'au réfrigérateur, plus la date se rapproche de la fin de consommation, plus votre crème liquide semble…. épaisse!

Pour la crème fouettée, il n’existe aucune marque correcte au supermarché: elles renferment trop de sucre et d’ACE, mais des recettes simples de chantilly maison existent.

Les crèmes végétales pour les tordu-es de l'allégé végétalisme

Avec le développement du végétalisme, de nouveaux produits ont fait leur apparition: les crèmes végétales.

Présentées comme saines (végétal oblige), elles entrent pourtant presque toutes dans la catégorie des aliments ultra-transformés avec leur longue liste d’ACE (additifs, matière grasse et sucre ajoutés, épaississants, émulsifiants, arômes). À éviter donc.

Dirigez-vous vers des alternatives réellement saines: les crèmes à base de coco (non allégées), les yaourts Sojade (magasin bio), les purées d’oléagineux (mélangées avec du lait de soja et de l’huile), le tofu soyeux ou encore la crème épaisse de soja lacto-fermentée de la marque Sojami.

Se nourrir de ces dernières conn.. c'est se préparer à des lendemains qui déchantent. Les produits cultivés par nos ancêtres font que, 50 000 après, les humains sont toujours là.

Ne tombez pas dans les délires d'abruti-es écervelé-es!

L’alcool a permis à la civilisation de démarrer et a certainement contribué à aider l’humanité à surmonter sa détresse pendant les périodes de pauvreté. Mais ce fut la caféine qui nous aida à entrer dans une histoire de prospérité.

Par Chelsea Follett.

Un article du Cato Institute

Aucune drogue n’a eu plus d’influence sur la civilisation humaine que l’alcool et la caféine.

La nature les a créés pour tuer des êtres vivants bien plus petits que nous : les plantes sécrètent de la caféine pour empoisonner les insectes prédateurs, et la levure produit de l’éthanol afin de détruire les microbes concurrents.

En phase avec ses origines toxiques, l’alcool tue 3,3 millions de personnes par an. Ceci représente 5,9 % de l’ensemble des décès et 25 % si l’on s’en tient aux personnes âgées de 20 à 39 ans. L’alcool provoque des maladies du foie, de nombreux cancers et bien d’autres altérations sanitaires et sociales dévastatrices.

Mais d’un autre côté, des recherches scientifiques récentes semblent montrer que l’alcool pourrait avoir contribué au développement de la civilisation humaine.

Les bienfaits de l’alcool

La consommation d’alcool pourrait avoir favorisé la survie des premiers Homo sapiens. À une époque où l’on ne savait ni purifier l’eau ni préparer la nourriture dans de bonnes conditions d’hygiène, le risque d’ingérer des microbes dangereux était si élevé que les caractéristiques antiseptiques de l’alcool rendaient sa consommation plus sûre que celle de produits alternatifs sans alcool ; et ce malgré les risques propres liés à l’alcool.

Il est fort possible que nos ancêtres primates aient aussi consommé de l’éthanol dans des fruits en décomposition. Robert Dudley, le chercheur à l’origine de l’hypothèse du " singe ivre ", pense que les abus d’alcool contemporains proviennent d’un décalage entre l’environnement préhistorique et celui que nous connaissons aujourd’hui.

Au départ, les humains obtenaient de l’alcool à partir de plantes sauvages. Le vin de palme, toujours en vogue dans certaines régions d’Afrique et d’Asie, date très certainement de l’an 16 000 avant JC. Une boisson alcoolisée chilienne concoctée à partir de pommes de terre sauvages remonterait à 13 000 avant JC. Les spécialistes considèrent maintenant que le désir de disposer d’un approvisionnement stable en alcool a pu motiver les débuts de l’agriculture et la sédentarisation.

Découverte du vin de riz

Des résidus découverts sur une poterie excavée sur le site archéologique de Jiahu en Chine prouvent que l’humanité a bu du vin de riz depuis au moins 7 000 avant JC. Le riz fut domestiqué en 8 000 avant JC, mais les habitants de Jiahu se mirent à l’agriculture plus tard, à peu près au moment où l’on sait qu’ils buvaient du vin de riz.

"La domestication des plantes était motivée par le désir d’avoir de plus grandes quantité de boissons alcoolisées, " soutient l‘archéologue Patrick McGovern. On considère généralement que les hommes ont cultivé le blé pour avoir du pain et que la bière en fut un produit dérivé. Aujourd’hui, certains chercheurs comme McGovern pensent que ce pourrait bien être l’inverse.

L’alcool nous accompagne depuis le début, mais l’utilisation de la caféine est plus récente. La consommation chinoise de thé caféiné remonte à 3 000 avant JC au moins, mais la découverte du café, dont le contenu en caféine est nettement plus fort, semble avoir eu lieu au Yémen au XVème siècle.

L’introduction du café en Europe

Avant le siècle des Lumières, les Européens buvaient de l’alcool à tous les moments de la journée. Puis, suite aux échanges commerciaux avec le monde arabe, les comportements se mirent à évoluer : le café, riche en caféine, donc stimulant, se répandit sur le continent et remplaça l’alcool dont les effets sont dépresseurs.

Comme le disait l’écrivain Tom Standage, "L’impact de l’introduction du café en Europe au cours du XVIIème siècle fut particulièrement perceptible, étant donné que les boissons les plus répandues à l’époque, même au petit-déjeuner, étaient des petites bières et des vins à faible teneur en alcool. Toutes deux présentaient moins de danger que l’eau qui risquait d’être contaminée… Le café… apportait une alternative nouvelle et sûre aux boissons alcoolisées. Ceux qui se mirent à boire du café à la place de l’alcool se retrouvaient alertes et stimulés dès le matin, plutôt que relâchés et en état de légère ébriété. La quantité et la qualité de leur travail s’en trouva grandement améliorée. L’Europe de l’Ouest commença à émerger du brouillard d’alcoolémie qu’elle avait connu pendant des siècles. "

Un créateur de lien social

Les cafés (coffeehouses) devinrent rapidement des lieux importants de la vie sociale où les clients débattaient politique et philosophie. Alors qu’il travaillait sur La Richesse des Nations, Adam Smith fréquentait le British sur Cockspur Street et le Turk’s Head.

Après l’affaire du Boston Tea Party, la plupart des Américains privilégièrent le café sur le thé, augmentant ainsi leur consommation de caféine. Pour Thomas Jefferson, le café était " la boisson favorite du monde civilisé. " Encore aujourd’hui, les Américains consomment trois fois plus de café que de thé. Selon les mots de l’historien Mark Pendergrast, " la Révolution française et la Révolution américaine furent décidées dans des cafés. "

Les Lumières et la Révolution industrielle se sont caractérisées par une explosion des innovations et des idées nouvelles. Les niveaux de vie ont augmenté en flèche. De nouvelles formes de gouvernement sont apparues. Plus récemment, la mondialisation a donné une nouvelle échelle à l’idée libérale classique de libre-échange pacifique, et a ainsi permis de réduire les inégalités dans le monde entier.

Aujourd’hui, malgré la croissance de la population, de moins en moins de personnes vivent dans la pauvreté. Les hommes vivent plus longtemps, ils sont mieux éduqués, et ils sont de plus en plus nombreux à profiter des avantages de la démocratie libérale.

La caféine est la drogue psychoactive la plus consommée dans le monde. L’alcool a permis à la civilisation de démarrer et a certainement contribué à aider l’humanité à surmonter sa détresse pendant les périodes de pauvreté implacable qui ont représenté la plus grande partie de l’histoire humaine. Mais ce fut la caféine qui nous donna les Lumières et nous aida à entrer dans une histoire de prospérité.

Traduction de Nathalie MP pour Contrepoints

Le kebab est-il le repas le plus courant en France?

Non, c’est le jambon-beurre et le burger

Le cabinet Gira Conseil, spécialiste de la consommation alimentaire hors domicile, estime que 360 millions de kebabs sont vendus chaque année en France, contre seulement 3 à 4 millions de homards. Un rien, comparé aux jambon-beurre ou aux burgers vendus à 1,4 milliard d’unités.

Votre question fait écho aux propos de Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement, qui, suite au départ de François de Rugy, a déclaré sur C News: "Nous avons conscience que nos concitoyens ne mangent pas du homard tous les jours, bien souvent, c’est plutôt des kebabs“.

"Nous avons conscience que nos concitoyens ne mangent pas du homard tous les jours, bien souvent c’est plutôt des kebabs", Sibeth Ndiaye, après la démission de François de Rugy. […]

Libération

Cessez d'acheter de la chantilly toute prêt, en bombe... on vous trompe sur les étiquettes; toutes les crèmes dites allégées sont des bombes à retardement de produits chimiques divers... souvent, les conservateurs sont dans les boîtes plastiques, le contenant de la crème...

Pour faire votre chantilly maison, très vite, pas plus de 10 mn à la main

Achetez du mascarpone, (existe-t-il en pot de verre?) versez-en la moitié dans un saladier

Rajoutez de la crème fraîche épaisse (c'est celle qui est la moins trafiquée) par moitié ou un peu moins de la moitié du mascarpone.

Rajoutez de l'eau glacée ou du lait entier ou demi-écrémé glacé. Commencez par un petit demi-verre. Battez doucement pour commencer au fouet puis plus fort pour faire monter la chantilly.

Plus c'est fouetté, plus la chantilly est épaisse, donc, si vous avez eu la main lourde pour l'eau ou le lait, ne vous inquiétez pas, continuez à fouetter.

Si vous voulez, vous pouvez la monter avec un robot pâtisser... j'ai dit: un robot pâtissier.

Vous pouvez ou non mettre du sucre, de la vanille liquide ou en poudre, du sirop de grenadine, de menthe ou autres.

Dernière astuce: si nous n'avez pas du tout de crème mascarpone et/ou fraîche, fouettez du lait concentré non sucré glacé. Cela mon en chantilly mais pas trop dure. Donc inutile de fouettez des heures!

Mes conseils gratuits sont sur:

A réaliser juste avant de consommer

200 g de salade verte, 1 tranche foie gras par personne, deux ou trois gésiers confits par personne et/ou deux ou trois cœurs confits par personne; quelques tranchettes de magret séché, huile de noix, 1 cuillerée de moutarde maison, vinaigre maison ou vinaigre de bon vin vieux. Par pitié, pas de vinaigre sucré qu'on vous vend sous le terme de vinaigre balsamique et que c'est une belle escroquerie très chère de surcroit.

Quelques croûtons de pain à poêler dans la graisse de canard (aillés ou non, on les appelle alors pain tchintché si on ne les cuits pas mais on les arrose après les avoir aillés avec un filet d'huile d'olive).

Lavez et épluchez la salade. Essorez bien à l'essoreuse à salade (si vous n'en avez pas, faites comme je faisais dans mon enfance: mettre la salade dans un torchon propre, attraper les 4 coins, sans serrer trop fort, et secouez votre torchon très fort par la fenêtre, sur la terrasse, dans le jardin…. Si vous avez trop de salade, rangez le torchon mouillé dans le réfrigérateur, elle se conservera trois ou quatre jours).

Mettre votre salade dans un saladier en verre ou en terre cuite.

Dans une poêle, faites sauter (sans rajouter de graisse bien sûr) vos cœurs et gésiers confits) cela va retirer la graisse de canard (s'il en reste, gardez pour faire des croûtons) avec des bouts de pain durs ou comme je fais, avec des petits pains grillés bio que j'achète en sachet (pour l'omelette au chèvre et croûtons ou pour la soupe toulousaine quand je n'ai pas de pain dur… toujours avoir une “poire pour la soif“!).

Faites la vinaigrette dans un bol: moutarde, huile de noix, vinaigre (toujours être “mendiant“ pour le vinaigre… c'est-à-dire qu'on en met pratiquement pas);

Je préfère tourner la salade, déjà, avec un peu de vinaigrette… puis, poser les gésiers confits, encore tièdes, les filets de magrets, les tranches de foie gras (revenu ou non à a poêle);

Terminez par arroser du restant de vinaigrette et les croûtons. Servez de suite avec du pain aux noix ou aux lardons.

Ce n'est pas dans la recette mais je rajoute des morceaux de noix coupés en brunoise et des rondelles d'oignons crus; vous pouvez aussi saupoudrer de persil haché frais (vitamine C et, de plus, il fait maigrir!).